« LEADER (ea se prononce i ; r se fait entendre) n. m. XIXe siècle. Mot anglais. Personne qui se met à la tête d’un groupe, y occupe la première place (surtout dans le vocabulaire politique). Le leader d’un parti, d’un syndicat. Les leaders de la majorité, de l’opposition. Se dit aussi d’un sportif qui occupe la première place au cours d’une compétition. Par ext. Entreprise qui occupe une position dominante dans un secteur déterminé. Leader s’est introduit dans la langue française au XIXe siècle. L’Académie française l’a admis dans la 8e édition de son Dictionnaire. Néanmoins, Meneur, chef, chef de file, dirigeant, etc., peuvent lui être substitués avec profit » (9e édition à jour du dictionnaire de l’Académie française).

Une des erreurs les plus tenaces dont les démocraties libérales, et les régimes marxistes en dépit de leur mantra de la responsabilité collective, ont hérité des anciens régimes est la nécessité d’un chef. Le mythe est tel que « leader » s’est emparé du champ, et en l’occupant a provoqué le surgissement d’une idée inattendue qui prend forme, sous le manteau, vers 1960 et prend de la vitesse à partir de l’an 2000 : le militantisme politique sans chef, « leaderless ».Voyons d’abord comment l’idée, portée par le mot, du « leader » absolument nécessaire en démocratie a pénétré notre discours politique.

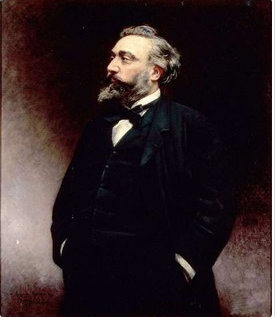

La première grande apparition surgit des ruines de Sedan et de la Commune, le Littré innove avec cette définition : « Mot anglais qui signifie le chef et le principal orateur d’un parti politique à la chambre des commune ». Traduction : au moment où le régime républicain se remet en place en France avec les lois constitutionnelles de 1875, le tropisme parlementaire anglais, qui fait ses ravages depuis Montesquieu, joue son rôle, et naturellement avec le régime des partis vient donc le régime des orateurs qui mènent le jeu – la IIIe sera une république d’orateurs : des recueils entiers sont alors consacrés à l’éloquence politique, autant d’actualité à l’époque que les tweets de Trump de nos jours, avec en tête les Discours et Plaidoyers de Gambetta et les livres à succès de son publiciste Joseph Reinach qui, autant y aller carrément, fit mettre au programme des lycées républicains une centaine de discours modernes à savoir par cœur. Un « leader », ça « orationne », ça fait des discours. Dans l’entre-deux guerres l’Académie fait état du terme, et de l’idée (8e édition, 1932-35) : « Mot emprunté de l’anglais. Il se dit, dans le langage parlementaire, de celui qu’un parti politique met à sa tête et qu’il charge ordinairement de porter la parole en son nom ».

Rien n’a changé mais on a mis du lubrifiant dans la définition, après, effectivement, cinquante ans de pratique oratoire politique : « langage parlementaire, « qu’un parti met à sa tête », « charge de porter la parole ». L’Académie décrit exactement le contexte, la structure et l’objet. On note d’une part que l’Académie est frappée de surdité : « leader » relèverait seulement d’une pratique parlementaire. Le mot est devenu trop noble, et républicain, pour désigner des pratiques non-parlementaires. Elle est donc sourde à la vague oratoire qui soulève le Reich hitlérien et l’Imperio italien : non, le Führer et le Duce ne sont pas des « leaders ». Stupéfiant … c’est dire à quel point le terme s’est fermement agrafé à l’idée démocratique libérale. On note ensuite que l’expression gestionnaire qui imbibe de nos jours le blabla politique quotidien « porter un projet » est déjà là avec « porter la parole ». Et comment se « porte un projet » au 21e siècle ? En portant la parole à ceux qui vont devoir supporter le projet, of course.

Enfin on a pu lire en exergue la définition actuelle, qui a étendu le champ de « leader » pratiquement à toute l’activité publique, sociétale et économique. Le résultat est une dépolitisation du mot, « parlementaire » étant passé à la trappe, et donc l’idée – car l’Académie a bien conscience que « leader » peut tout aussi bien désigner des tyrans. Mais, enfin, il aura fallu la 9e édition pour mettre l’éteignoir sur la définition strictement parlementaire des années Trente. « Leader » a finalement supplanté ses synonymes traditionnels en politique: « chef, meneur ». « Dirigeant », entré tardivement (Gide à propos de l’URSS, Aragon sur les syndicats), se substitue à « leader » statistiquement loin derrière « chef, meneur », et surtout brandi dans le langage managérial, what else ?

Prendre le contrepied. A savoir : agir, politiquement, sans chef. Impossible de fabriquer un mot équivalent français, qui garde le percutant « leader ».

Or « leader » est l’arbre qui cache la forêt. C’est un leurre. C’est la feuille de vigne apposée par les puritains de la politique sur le politique. Et de nos jours toute la classe politique et syndicaliste et associative est puritaine : à savoir, la politique a besoin de leadership. Même les anarcho-écolos veulent une cheffe, sainte Greta, en leader.e. La grande désolation de la politique est cette obsession avouée ou inavouée, qui explique la passion des médias pour tous ceux qui mènent, qui dirigent, qui sont des leaders. Il nous faut prendre du recul, par hygiène mentale. Et prendre le contrepied. A savoir : agir, politiquement, sans chef. Impossible de fabriquer un mot équivalent français, qui garde le percutant « leader ». On peut dire « acéphale ». Mais ce qui compte ce n’est évidemment pas le mot mais ce que le mot enveloppe comme idée. Et là on tombe sur une idée extrêmement influente, « leaderless » accotée à « résistance ». Comment « résister » au discours dominant dans les régimes démocratiques, qui mettent tous le « leader » au premier plan, en position dominante le leader qui « porte un projet ».

« Leaderless Resistance » est régulièrement invoqué par les spécialistes du terrorisme depuis les vagues d’attentats et de guerroiement d’Al Quaïda, puis du Califat de l’État islamique, pour essayer de circonscrire comment une guérilla peut continuer à se propager, sur des décennies et donc par un renouvellement générationnel, au delà et en sus des moments spectaculaires d’action directe et de périodes de guerre conventionnelle. Les agences de lutte contre la subversion souvent usent du concept descriptif de « leaderless resistance » pour expliquer ce que les médias moutonneux nomment « les loups solitaires ». Bien entendu spécialistes et agences alimentent cela avec l’analyse de la propagation des idéologies dites « extrémistes » par les réseaux sociaux, depuis une série d’études datant du milieu des années 2000, dont l’une prédisait une « expiration progressive » des réseaux islamiques de terreur et l’ « effacement » du « leaderless djihad ». Quelques années après le Califat de l’Etat Islamique remettait tout en jeu, et la résistance sans chef revenait à l’ordre du jour pendant et après son éviction territoriale d’Irak-Syrie.

Or la théorie de la résistance acéphale a été formulée et mise en pratique dans une démocratie et par des citoyens qui comprenaient bien le paradoxe d’un régime issu des Lumières, à savoir : qui place les libertés humaines au dessus de tout, bref qui affirme la souveraineté de l’individu, mais qui, en même temps, impose un système de « leadership », du haut en bas. Ce système est à bien des égards pire que la monarchie ancienne puisqu’il se pare d’une liturgie de conflits électoraux, de compétitions pour les places, de limites administratives présentées comme suffisantes et nécessaires, et raisonnables, avec la mobilité sociale comme soupape de sécurité pour alimenter la reproduction de la chefferie. La monarchie, c’est-à-dire la souveraineté d’un seul, eut le mérite de la clarté. Le « leadership » démocratique est un leurre – selon justement les inventeurs de la résistance acéphale. L’idée est rendue publique pour la première fois en 1962 par un ancien opérateur de l’OSS, un personnage à la John le Carré, reconverti dans le privé.

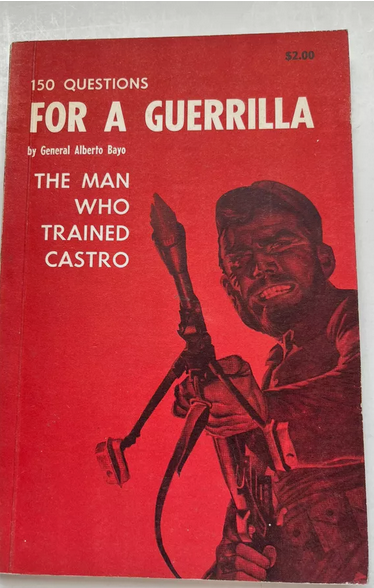

L’idée est formulée, dans un petit fascicule, par un certain Ulius « Pete » Louis Amoss (mort en 1961) dont on ne sait pas grand chose, sauf qu’il appartint à l’OSS et qu’il aurait contribué à la lutte contre la subversion communiste aux États-Unis (le texte aurait été composé en 1953). 1962 ? C’était l’époque où Carl Schmitt écrivait La Théorie du Partisan, un véritable manuel d’insurrection et de guérilla contemporain des événements algériens, le temps où une invasion de Cuba était à l’ordre du jour : l’idée centrale d’Amoss, l’organisation de « cellules fantômes » déconnectées les unse des autres, aurait servi à concevoir des tracts de contre-propagande dans l’espoir de provoquer un soulèvement anticastriste. Amoss se retrouve justement dans le manuel de formation de partisans anti-Castro (150 Questions for a Guerilla, 1963). Passons sur ces détails de cape et d’épée. Ce qui compte est comment l’idée d’une résistance acéphale est passée d’une part de l’ « espiocratie » à l’opposition au « leadership » démocratique que d’aucuns plus tard appelleront une « anarcho-tyrannie », et d’autre part le lien avec ce qui sera le Web quarante ans après.

L’idée est formulée, dans un petit fascicule, par un certain Ulius « Pete » Louis Amoss (mort en 1961) dont on ne sait pas grand chose, sauf qu’il appartint à l’OSS et qu’il aurait contribué à la lutte contre la subversion communiste aux États-Unis (le texte aurait été composé en 1953). 1962 ? C’était l’époque où Carl Schmitt écrivait La Théorie du Partisan, un véritable manuel d’insurrection et de guérilla contemporain des événements algériens, le temps où une invasion de Cuba était à l’ordre du jour : l’idée centrale d’Amoss, l’organisation de « cellules fantômes » déconnectées les unse des autres, aurait servi à concevoir des tracts de contre-propagande dans l’espoir de provoquer un soulèvement anticastriste. Amoss se retrouve justement dans le manuel de formation de partisans anti-Castro (150 Questions for a Guerilla, 1963). Passons sur ces détails de cape et d’épée. Ce qui compte est comment l’idée d’une résistance acéphale est passée d’une part de l’ « espiocratie » à l’opposition au « leadership » démocratique que d’aucuns plus tard appelleront une « anarcho-tyrannie », et d’autre part le lien avec ce qui sera le Web quarante ans après.

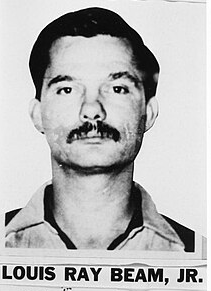

Le livret d’Amoss refait surface en 1983, par l’entregent d’un manifeste paru dans Inter-Klan Newsletter & Survival Alert. Son auteur est Louis Beam (né en 1946). Ce dignitaire du Ku Klux Klan est une figure de proue du suprématisme « aryen », un intellectuel de combat (par exemple ses Essays by a Klansman, 1983). Grâce à lui le pamphlet d’Amoss devient un Classique de l’Extrémisme Blanc. Il devient un texte doctrinal. Le manuel de base antimarxiste change de nature et de portée : il devient une idée politique de résistance anti-démocratique : « Leaderless Resistance », avec des majuscules, prend alors place à côté du Vom Kriege de Clausewitz (1832), du Que faire de Lénine (1902), et de la Théorie du Partisan de Schmitt (1963).

Cette idée de Leaderless Resistance est à double face : au recto le développement d’une résistance sans leader à la démocratie ; au verso le développement des réseaux cybernétiques. Le but est sans ambages, une déclaration de guerre à la démocratie « tyrannique » américaine, l’État fédéral:

« Il est donc clair que le temps est venu de repenser la stratégie et les tactiques traditionnelles d’opposition face à un État policier moderne…Faites que la nuit qui vient soit illuminée par mille points de résistance. Comme le brouillard qui apparaît quand les conditions sont propices et disparaît quand elles ne le sont plus, ainsi doit être la résistance face à la tyrannie ».

La résistance sans leader, acéphale, est un système de points, contrairement à l’organisation moderne des institutions qui est, selon Amoss-Beam, foncièrement pyramidale. Les résistants partagent les mêmes « points », leurs idées, mais leur organisation est faite de « cellules fantômes ». Ils actent « de leur propre chef ». Il n’existe aucune directive centrale, aucun financement d’en haut, contrairement à l’organisation bolchevique. La résistance table sur une communauté d’idées qui permet, selon Beam, d’éliminer du petit groupe celui qui « prétend ». De fait lors de son procès le jeune terroriste identitaire Dylann Roof ce militant « fantôme » affirmera : « I don’t play pretend », une citation exacte du texte de Beam. Il est entré dans une église noire, il a tiré, il a tué, il est sorti. Il a agi seul. Il a résisté, de son propre chef (juin 2015). Et son geste a été imité par d’autres « points » de résistance, comme Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande (mars 2019).

Or les textes de Roof ont acquis le statut de manifestes et lui a même été baptisé « Saint Dylann » par les supremacists. Ayant agi « de son propre chef », sans leader, il a prouvé qu’une résistance acéphale existe. Mais comment ? Et c’est ici le verso du système Amoss-Beam : la dissémination d’idées passe par des textes nécessairement. Les RS sont d’immenses machines textuelles. Mais comme ces textes influent-ils ? La propagation sur le Web des journaux de Roof, ou du Manifeste de Tarrant est exemplaire. Mais de quoi ? De ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appelle un rhizome dans leur maître ouvrage (Mille Plateaux, 1980) : au lieu d’avoir un texte central, un financement central, un jeu d’instructions central, qui descend dans une pyramide insurrectionnelle, du haut en bas, ou un texte racine d’où sort une arborescence d’organigramme et de protocoles, on a là une propagation rhizomique : comme un rhizome la Leaderless Resistance est un système transversal de reproduction, élément à élément.

Or les textes de Roof ont acquis le statut de manifestes et lui a même été baptisé « Saint Dylann » par les supremacists. Ayant agi « de son propre chef », sans leader, il a prouvé qu’une résistance acéphale existe. Mais comment ? Et c’est ici le verso du système Amoss-Beam : la dissémination d’idées passe par des textes nécessairement. Les RS sont d’immenses machines textuelles. Mais comme ces textes influent-ils ? La propagation sur le Web des journaux de Roof, ou du Manifeste de Tarrant est exemplaire. Mais de quoi ? De ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari appelle un rhizome dans leur maître ouvrage (Mille Plateaux, 1980) : au lieu d’avoir un texte central, un financement central, un jeu d’instructions central, qui descend dans une pyramide insurrectionnelle, du haut en bas, ou un texte racine d’où sort une arborescence d’organigramme et de protocoles, on a là une propagation rhizomique : comme un rhizome la Leaderless Resistance est un système transversal de reproduction, élément à élément.

Rappelons qu’en 1983 ce qui deviendra notre Internet standard est encore un capharnaüm, impénétrable au grand public.

Les services de sécurité (et les experts) sont toujours après la source mère, d’où ça vient, où ça remonte, bref ils veulent retracer la généalogie d’un groupe, ils cherchent « le leader ». Deleuze et Guattari, avec Beam, répliquent : erreur, la résistance acéphale, sans tête-mère, est faite de « communications transversales entre lignes différenciées (qui) brouillent les arbres généalogiques ». Appuyé sur Internet le world wide web est un système de dissémination rhizomique. On répondra : mais Beam, reprenant un texte de counter-insurgency de 1953, écrit lui en 1983. Le Web ? En 1983 ? L’idée, désormais acquise et banale, que le Web est un livre à milliards d’entrées anonymes, est saisie par Beam et mise en opération dès 1983-4. Rappelons qu’en 1983 ce qui deviendra notre Internet standard est encore un capharnaüm, impénétrable au grand public, et que le premier serveur de ce qui va devenir le world wide web date seulement de 1990. Beam a compris le potentiel de résistance des outils de connexion cybernétique, et avant tout le monde dans le milieu de l’activisme politique. Quand il publie en 1984, dans la même Inter-Klan Newsletter, un second manifeste, opérationnel, il invente le discours moderne de Leaderless Resistance, qu’il intitule simplement : « Computers and the American Patriot ». Il comprend la puissance en réserve du bulletin board system, les BBS qui sont alors déjà en plein rendement aux USA (en France seulement une centaine dix ans après). Il crée l’Aryan Nation Liberty Net : « Imagine que n’importe quel patriote dans ce pays est capable de se connecter à un ordinateur quand il le veut et récolter à son profit toutes les information accumulées et l’enseignement des leaders ». Leaders ? Bien sûr le vieux fantôme revient, même « on line » (Beam use de l’expression) mais il ne s’agit plus d’une formation pyramidale ou arborescente, comme disaient au même moment Deleuze-Guattari, « d’un arbre avec une seule racine », mais on a affaire à une formation rhizomatique, où le « leader » est partout à la fois, et où chacun est libre d’agir et de communiquer, en privé, comme « le fantôme dans la machine ». Et de passer l’action.

Les services de sécurité (et les experts) sont toujours après la source mère, d’où ça vient, où ça remonte, bref ils veulent retracer la généalogie d’un groupe, ils cherchent « le leader ». Deleuze et Guattari, avec Beam, répliquent : erreur, la résistance acéphale, sans tête-mère, est faite de « communications transversales entre lignes différenciées (qui) brouillent les arbres généalogiques ». Appuyé sur Internet le world wide web est un système de dissémination rhizomique. On répondra : mais Beam, reprenant un texte de counter-insurgency de 1953, écrit lui en 1983. Le Web ? En 1983 ? L’idée, désormais acquise et banale, que le Web est un livre à milliards d’entrées anonymes, est saisie par Beam et mise en opération dès 1983-4. Rappelons qu’en 1983 ce qui deviendra notre Internet standard est encore un capharnaüm, impénétrable au grand public, et que le premier serveur de ce qui va devenir le world wide web date seulement de 1990. Beam a compris le potentiel de résistance des outils de connexion cybernétique, et avant tout le monde dans le milieu de l’activisme politique. Quand il publie en 1984, dans la même Inter-Klan Newsletter, un second manifeste, opérationnel, il invente le discours moderne de Leaderless Resistance, qu’il intitule simplement : « Computers and the American Patriot ». Il comprend la puissance en réserve du bulletin board system, les BBS qui sont alors déjà en plein rendement aux USA (en France seulement une centaine dix ans après). Il crée l’Aryan Nation Liberty Net : « Imagine que n’importe quel patriote dans ce pays est capable de se connecter à un ordinateur quand il le veut et récolter à son profit toutes les information accumulées et l’enseignement des leaders ». Leaders ? Bien sûr le vieux fantôme revient, même « on line » (Beam use de l’expression) mais il ne s’agit plus d’une formation pyramidale ou arborescente, comme disaient au même moment Deleuze-Guattari, « d’un arbre avec une seule racine », mais on a affaire à une formation rhizomatique, où le « leader » est partout à la fois, et où chacun est libre d’agir et de communiquer, en privé, comme « le fantôme dans la machine ». Et de passer l’action.

![]() PH-.J Salazar pour Le Caoua des idées

PH-.J Salazar pour Le Caoua des idées